5月的法庭上,王琪攥着衣角听完判决——那个趁她出差醉酒熟睡时闯入房间的客户,因强制罪被判缓刑。但比判决书更让她松口气的,是9月收到的那张工伤认定决定书:她因这次侵害患上的创伤后应激障碍,被杭州某区人社局认定为工伤。

出差夜的“闯入者”:从酒店房卡到精神创伤

1月13日的安吉雨夜,王琪和同事陪客户吃完晚饭,被安排住进对方预订的酒店。她没想到,“客户”会变成“闯入者”——当晚11点多,那个男客户以“有东西落在她房间”为由,从酒店前台走了房卡。

“迷迷糊糊中,我感觉有人摸我的胸部。”王琪惊醒时,对方正压在床边。她连鞋都没穿就跳到地上,躲进卫生间锁上门,用发抖的手拨通110。警察赶到时,她裹着被子坐在地上,手机屏亮了一夜——不是在等消息,是不敢关掉灯光。

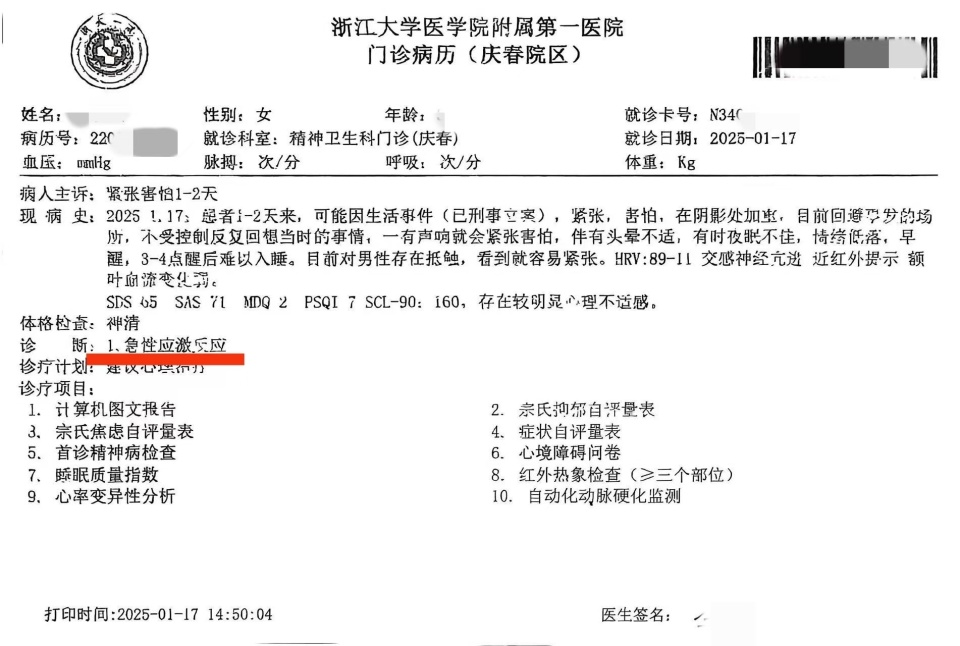

第二天回到杭州,王琪的“反应慢了几拍”:洗碗时碗摔在地上,她盯着碎片半天没反应;晚上一关灯,眼前就浮现出那个男人的脸,“只能强迫自己熬到天亮”。1月17日,她去浙大一院精神科,门诊病历写着“急性应激反应”;4月底,诊断变成“创伤后应激障碍”——她开始不敢待在熟悉的地方,3月和男友搬家,6月干脆从杭州搬走,“总觉得墙后面有眼睛”。

从“不敢想”到“试着要”:参考全国先例的工伤申请

2月的某天,王琪刷到一条新闻:天津的崔丽丽出差时被老板,患上创伤后应激障碍,当地人社局认定了工伤。“我也是出差时受的伤害,为什么不能试试?”她抱着“死马当活马医”的心态,在“浙里办”提交了工伤申请。

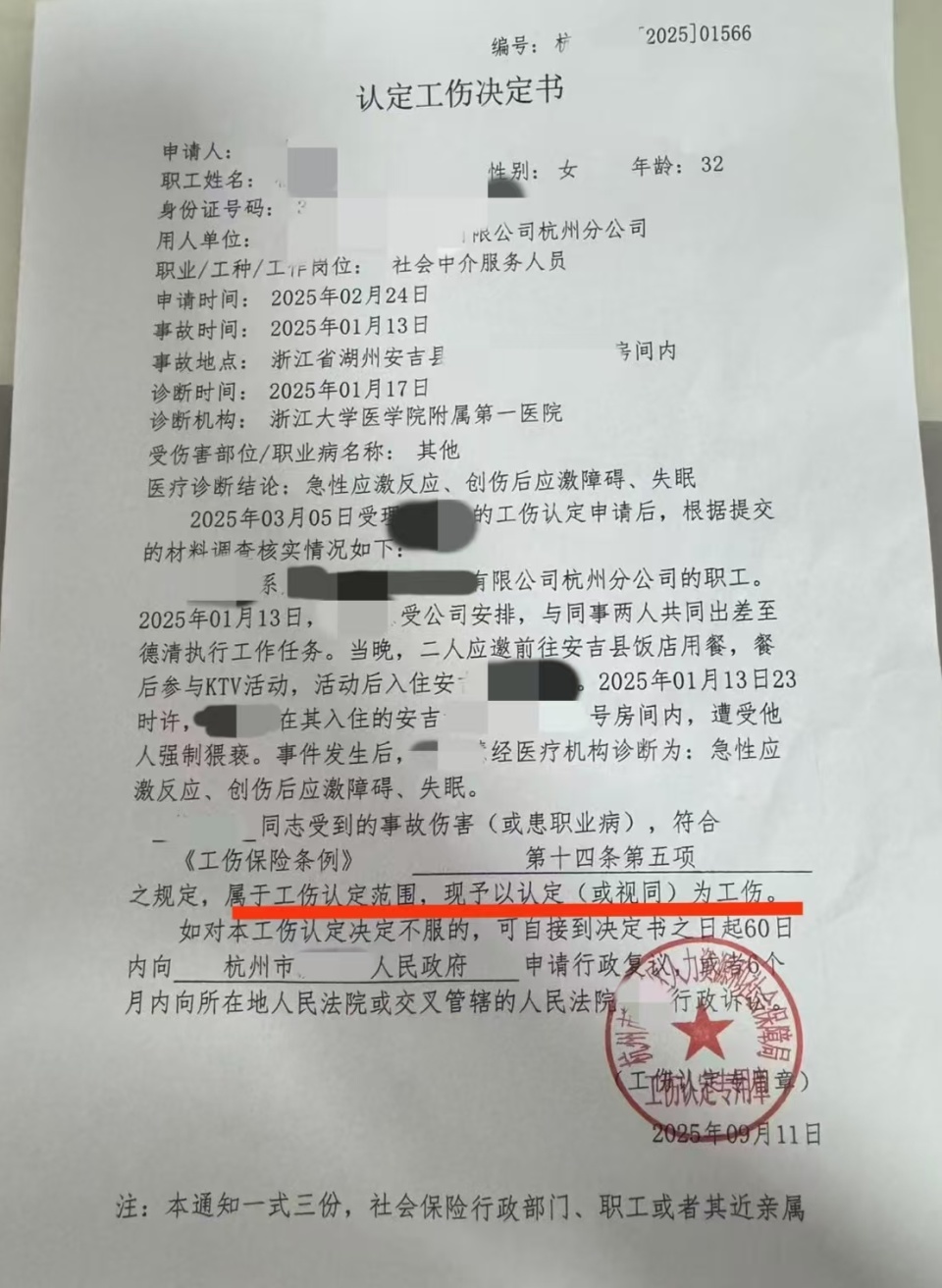

让她意外的是,人社局很快回电:“刑事案件还没结,先中止流程,但我们知道有先例,会试着办。”等了三个月,拿到判决书的王琪把复印件寄给人社局,接下来的流程比她想的更严谨——

人社局专门找了精神科专家,鉴定她的创伤后应激障碍是否由这次侵害直接导致;讨论会上,有人提出“之前工伤大多是骨折、擦伤这类身体伤,精神伤怎么认定?”但他们参考了2024年天津的“国内首例职场工伤认定”案例,给出“因工外出期间由于工作原因受到伤害,符合《工伤保险条例》第十四条第五项规定。”

一张认定书的意义:从“受害者”到“被保护的人”

“拿到工伤认定书那天,我坐在沙发上哭了半小时。”王琪说,不是因为委屈,是终于觉得“自己的伤害被看见了”。

杭州某区人社局的工作人员告诉记者,这是他们第一次处理精神类创伤的工伤认定,“之前更多是骨折、擦伤这类身体伤,但法律没说精神伤不能算——既然有先例,我们就该给劳动者一个说法。”

现在的王琪,正在慢慢重建生活:搬去新城市后,她养了只橘猫,晚上终于能抱着猫睡整觉;偶尔想起那天的事,她会摸着工伤认定书说:“至少法律给了我一个交代。”

对于更多像王琪一样的女性来说,这张认定书不止是一笔工伤保险金——它是一个信号:职场中的精神创伤,不该被“隐形”;劳动者的权益,哪怕是“看不见的伤”,也该被看见。